Il est des lieux où l'histoire nous rattrape, des lieux désertés par le tourisme de masse mais qui, comme par magie, nous plongent dans un passé lointain.

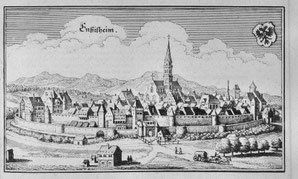

C'est le cas de la petite bourgade d'Ensisheim, située dans la plaine, près du confluent de l'Ill et de la Thur et qui compte aujourd'hui à peine plus de 7000 habitants. Elle est connue pour sa Maison Centrale qui a remplacé un ancien Collège tenu par les Jésuites au moment de la Contre-Réforme et qui abrite aujourd'hui quelques uns des criminels les plus célèbres du pays. A vrai dire Ensisheim renferme assez peu de monuments ou de vestiges qui méritent vraiment le détour. Pourtant elle a connu son heure de gloire comme ville impériale et siège du gouvernement de l'Autriche Antérieure (Vorlande). Le promeneur qui arpente la Place de la République et les ruelles adjacentes s'en aperçoit, quand il passe devant l'imposant Palais de la Régence, le bel Hôtel de la Couronne, la fontaine érigée en hommage à Rodolphe 1er de Habsbourg à côté de l'église Saint-Martin, les vieilles maisons patriciennes dont certaines arborent encore avec fierté leur oriel, ou quand il longe les fondations de l'ancien Château et le beau parc des Tiercelines appuyé contre les remparts qui, jadis, entouraient la ville d'une double muraille, hélas, en grande partie détruite en 1681. Ces remparts ont été construits au 12e et 13e siècles puis remaniés et agrandis au 16e siècle par Daniel Specklin.

Le Landgraviat de Haute et de Basse-Alsace

C'est au 12e siècle que l'empereur Lothaire de Suplinbourg instaura les Landgraviats de Haute et de Basse-Alsace sans doute pour contrer l'influence croissante de la dynastie des Hohenstaufen, alors investie du duché de Souabe et d'Alsace, et les confia aux Habsbourg pour la Haut-Alsace et aux comtes de Hunebourg puis aux de Werde (Woerth) pour la Basse-Alsace. Landgrave est un titre nobiliaire attribué à un comte investi d'un pouvoir juridictionnel sur une contrée et qui, dans la hiérarchie, peut se placer entre le duc et le comte. Alors que le Landgraviat de Haute-Alsace devint héréditaire pour la dynastie des Habsbourg, celui de Basse-Alsace échut à l'évêque de Strasbourg après la cession de la dignité aux comtes d'Oettingen puis à l'évêque Jean de Lichtenberg en 1359.

Il importe de bien faire la distinction entre le titre de Landgrave et la fonction de Landvogt (bailli provincial) qui est le représentant d'un pouvoir souverain pour gouverner une province et qui, lui-même, pour assurer la gouvernance, s'appuie sur des fonctionnaires comme le Schultheiss investi du pouvoir de collecter les impôts. De même, il est utile de bien distinguer la Régence ou le gouvernement d'Ensisheim du Grand-Baillage de Haguenau créé par l'empereur Rodolphe 1er de Habsbourg en 1273 pour gérer les possessions impériales en Basse-Alsace et assurer la protection des villes impériales qui vont se développer et se regrouper dans la Décapole en 1354.

L'ascension des Habsbourg

De leur ancêtre Gontran le Riche les Habsbourg héritèrent déjà d'importantes possessions en Alsace, en Souabe (Alémanie) et en Argovie. Mais c'est l'héritage des Kybourg, après la mort du comte Hartmann en 1264, qui va permettre à la famille de contrôler une bonne partie des Pays Rhénans, à la frontière du Saint-Empire. L'ascension de la dynastie sera aussi due à la fidélité sans failles à l'égard de l'Empire, récompensée par l'obtention du Landgraviat de Haute-Alsace et de nombreuses avoueries comme celles de Murbach, Muri, Ottmarsheim ou de l'Obermundat. Cette dynastie va accéder au sommet du pouvoir le 1er octobre 1273 avec l'élection comme Roi des Romains de Rodolphe IV de Habsbourg sous le nom de Rodolphe 1er, après la période des troubles du Grand Interrègne. Ensisheim, situé au cœur des possessions allodiales de la famille, va alors devenir le siège du Landgraviat, la résidence du Landvogt et de son gouvernement. La forteresse, que certains historiens appellent, peut-être à tort, Koenigsbourg, aurait été construite par Rodolphe au nord-ouest de la ville, en remplacement d'un ancien château comtal datant du 11e siècle. Elle va être destinée à servir de résidence au Landgrave et au Landvogt et à assurer la défense de la ville. Ensisheim va aussi accueillir de nombreuses possessions monastiques et d'importants dignitaires du régime vont y installer leur résidence.

Si son fils Albert 1er va succéder à Rodolphe, après le règne interrompu d'Adolphe de Nassau, il faut attendre le 15e siècle pour voir la dynastie reprendre le pouvoir royal avec Albert II arrière petit-fils d'Albert le Sage et de Jeanne de Ferrette et rester durablement aux mains de la famille. Après le partage des biens familiaux entre la lignée Albertine (Albert III d'Autriche) et Léoplodine (Léopold III), les Vorlande vont échoir à des branches cadettes de la Maison d'Autriche : Frédéric IV et Sigismond entre 1426 et 1490), Ferdinand II et successeurs jusqu'en 1648. Ce sont donc les ducs et archiducs d'Autriche qui vont choisir les Landvögte parmi la noblesse la plus illustre du pays comme les de Linange, Morimont, Eptingen, Thierstein, Ribeaupierre, Bollwiller ou Stadion.

Avec la fin des féodalités, l'appareil gouvernemental et judiciaire présidé par le Landvogt va avoir pour mission d'administrer outre la prévôté d'Ensisheim, celles du Hohlandsberg, du Val de Villé, de Landser, mais aussi les possessions situées sur la rive droite du Rhin (Brisgau, Forêt Noire et Souabe) et les territoires qui faisaient partie de la dot de 1324 de Jeanne de Ferrette (Ferrette, Altkirch, Thann, Rougemont, Delle). Ensisheim va également se doter d'un magistrat présidé par un Stadtvogt, désigné par l'autorité ducale, assisté d'un Schultheiss et d'un conseil composé de 4 représentants de la noblesse et de 12 de la bourgeoisie.

Maximilien 1er (1486-1519) va procéder à une réorganisation de l'administration en créant un conseil de la Régence (Regierungsrat), une Chancellerie (Kanzlei), une Chambres des Comptes (Kammer) et placer ce gouvernement sous l'autorité Palais Impérial d'Innsbruck. En 1579, à l'initiative du curé Jean Rasser, natif d'Ensisheim, sera fondé le premier collège d'Alsace, confié à des jésuites allemands, pour animer la Contre-Réforme. Après la Guerre de Trente-Ans ces jésuites seront remplacés par des jésuites français et c'est après le départ de ces derniers en 1764, que le collège sera transformé en Maison Centrale et l'église, qui a remplacé l'ancienne chapelle vétuste dédiée à Sait-Ehrhard, sera reconstruite avec des pierres provenant de Schwartzenthann. Cet édifice fut autorisé en 1875 à accueillir les protestants pour la célébration du culte.

Les Manoeuvres bourguignonnes

Jean Froissart, dans ses chroniques, disait de Philippe le Hardi, quatrième fils de Jean II dit le Bon, qu'il voyait loin. Non content de l'apanage du duché de Bourgogne qu'il va consolider, il agrandira ses possessions en épousant Marguerite, la veuve du comte de Flandre, et, profitant de la faiblesse du pouvoir royal, il sera à l'origine de la lutte entre Armagnacs (maison d'Orléans) et Bourguignons (Valois). Pour étendre son influence il va aussi s'appuyer sur ses filles et unir Marguerite à Guillaume IV de Hainaut, Marie à Amédée VIII de Savoie et Catherine à Léopold IV de Habsbourg, Landgrave de Haute-Alsace.

C'est en 1393 que sera célébré le mariage, prévu de longue date, de Catherine de Bourgogne avec le fils du duc Léopold III, mort sur le champ de bataille à Sempach en 1386 où se sont opposés les Habsbourg et leurs alliés aux Confédérés. De nombreux nobles alsaciens, fidèles aux ducs d'Autriche, ont d'ailleurs trouvé la mort au cours de cet affrontement. Après Morgarten, cette défaite aura été un revers cinglant pour les Habsbourg qui se trouveront également démunis sur le plan financier. Le contrat de mariage prévoyait outre une dot de 100 000 francs avec paiement échelonné, un douaire au profit de la mariée en cas de décès du mari, gagé sur les terres du Sundgau. De fait, Léopold était souvent appelé à Vienne, c'est donc Catherine qui, par délégation d'abord puis comme douairière après la mort prématurée de son mari en 1411, va assurer la régence du Landgraviat des Vorlande sous la surveillance étroite de son beau-frère Frédéric IV d'Autriche. Catherine retournera finalement dans son duché natal, s'éteindra 26 janvier 1425 et sera inhumée à la Chartreuse de Champmol. Le nom du Quatelbach, qui alimentait les douves du château et qui se prolonge par le canal Vauban, proviendrait de Kattle, un diminutif bienveillant de Catherine. Il est vrai que la régente avait accordé à Ensisheim maints privilèges, notamment sur l'utilisation de l'eau de ce canal qui desservait aussi aussi les moulins de la ville.

Charles le Téméraire, arrière petit-fils de Philippe le Hardi, voyait très loin, lui-aussi, quand il conclut avec Sigismond de Habsbourg le pacte de Saint-Omer du 9 mai 1469. Il convoitait les terres alsaciennes pour réaliser son rêve de reconstituer le Royaume de Lotharingie et ancrer ses possessions dans celles du Saint-Empire. Sigismond, quant à lui, avait besoin d'un soutien militaire, qu'il avait déjà cherché en vain auprès du roi de France, pour vaincre les Confédérés. Le traité de Waldshut se révélera désastreux pour ses finances et il se mettra en quête de trouver les fonds nécessaires pour respecter ses engagements. Par le traité de Saint-Omer il obtiendra le versement de 50 000 florins en donnant en gage le comté des Ferrette, les terres possédées en Forêt Noire et une vague promesse de mariage entre Maximilien, le fils de Frédéric III, et Marie la fille du duc de Bourgogne. Charles va confier l'administration de ces territoires à Pierre de Hagenbach mais après l'instauration de l'impôt dit du mauvais denier, les villes de Thann, Brisach et Ensisheim se rebellèrent puis, une coalition anti-bourguignonne se forma avec les féodaux du territoire, la ville de Mulhouse alors alliée à Berne et Soleure, celle de Strasbourg et de Bâle. Pierre de Hagenbach fut arrêté à Ensisheim et jugé à Brisach avant d'être décapité le 9 mai 1474. Après avoir réuni les sommes nécessaires au remboursement du gage, l'archiduc Sigismond entra à nouveau en possession de ses terres et en confia l'administration à Herrmann d'Eptingen. Moins de trois ans plus tard, l'armée du duc de Bourgogne connaîtra la défaite à Morat contre les Confédérés puis celle de Nancy le 5 janvier 1477 ou Charles va succomber au cours de la bataille.

Une période de troubles qui se termine par un divin présage

Les 14e et le 15e siècles connurent les massacres de juifs, les campagnes d'Enguerrand VII de Coucy, la bataille de Sempach, les invasions des Armagnacs, le conflit avec la ville libre de Mulhouse ou celui déjà évoqué avec les Bourguignons. De nombreux villages situés aux alentours ont été détruits par les invasions comme Adolsheim, Bowoltsheim, Machtolsheim ou Muetersheim.

Ensisheim, comme d'autres villes, a aussi été le théâtre de pogroms entre 1336 et 1339 perpétrés par des bandes armées commandées par Jean Zimberlin, ancien aubergiste, dénommé Armleder parce qu'il portait un brassard en cuir, puis une nouvelle fois en 1349 quand sévissait la peste noire. Les troupes de mercenaires du picard Enguerrand VII de Coucy qui voulait faire valoir les droits de sa mère, Catherine d'Autriche, à l'héritage des Habsbourg, menacèrent la ville et les environs en 1375. Après la cruelle défaite de Sempach de 1386, l'Alsace eut à faire face aux invasions des Armagnacs qui mirent à sac la ville d'Ensisheim le 20 mars 1445 et brûlèrent son château après la fameuse bataille de Saint-Jacques. En 1466, sous prétexte d'une dette insignifiante de six deniers d'un meunier de Mulhouse, la ville, abandonnée par la Décapole, va nouer une alliance avec Berne et Soleure. Cette nouvelle coalition va contraindre les nobles regroupés autour de Pierre de Réguisheim et les troupes du Landvogt Thüring de Hallwyl à lever le siège de Mulhouse et Sigismond à négocier la paix de Waldshut.

Mais le 7 novembre 1492, une météorite de plus de 100 kg va venir s'écraser dans un champ à proximité d'Ensisheim. Cet événement sera largement médiatisé à travers la publication de feuilles volantes, réalisées par gravure sur bois, comme celles de Sébastien Brant, l'auteur de la Nef des Fous. Cet objet mystérieux, tombant du ciel, sera interprété comme porteur d'un message divin favorable à l'empereur Maximilien 1er alors en conflit avec le fils de Louis XI, le roi de France Charles VIII.

De la Guerre de Souabe à la Guerre de Trente Ans

Après son mariage le 19 août 1477 avec Marie de Bourgogne, Maximilien va devenir le défenseur des terres bourguignonnes et s'opposer au roi de France Louis XI. Le décès prématuré de son épouse, à l'âge de 25 ans, va le contraindre à signer le traité d'Arras en 1482 qui entraînera la perte de la Bourgogne Ducale et de la Picardie et va prévoir une promesse de mariage entre sa fille Marguerite et le futur Charles VIII. Il se heurtera aussi à l'hostilité des villes de Flandre comme Gand et Bruges. Les bourgeois de Bruges vont d'ailleurs même le capturer en 1488 et l'emprisonner pendant plusieurs mois. Après la renonciation de Charles VIII à prendre pour épouse Marguerite d'Autriche et sa décision d'épouser Anne de Bretagne, Maximilien va considérer que les clauses du traité d'Arras sont caduques et récupérer l'Artois et la Franche-Comté par le traité de Senlis. En 1496 son fils Philippe le Beau va épouser Jeanne de Castille et d'Aragon et sa fille Marguerite va épouser Don Juan l'héritier du trône espagnol. Maximilien va utiliser la même stratégie maritale en unissant son petit-fils Ferdinand et sa petite-fille Marie avec des héritiers de la dynastie des Jagellon de Bohême et de Moravie. Il va lui-même épouser en seconde noce Blanche-Marie Sforza, la nièce du duc de Milan. Sa stratégie maritale va lui permettre d'encercler le royaume de France, de consolider ses frontières orientales et de renflouer ses caisses. Son règne fut marqué par une succession de conflits dont le plus marquant est la Guerre de Souabe qui l'opposa aux confédérés et qui s'est terminée par la défaite cuisante de Dornach en 1499 et le traité de Bâle qui marquera pour ainsi dire la reconnaissance de l'indépendance de la Suisse.

Sous les règnes de Maximilien 1er (1490-1519), Charles Quint (1519-1556) et Ferdinand 1er (1556-1565) la Régence d'Ensisheim va connaître son apogée. De nombreux membres de la dynastie des Habsbourg vont résider à Ensisheim à l'instar de Maximilien 1er qui fit trois séjours dans la ville en 1492, 1498 et 1511. En 1535 sera construit le Palais de la Régence, ce chef-d’œuvre de l'architecture renaissance rhénane, et en 1610 c'est au tour de l'Hôtel de la Couronne cet autre bâtiment emblématique de la ville. Parmi les nombreux privilèges accordés il faut aussi citer celui de battre monnaie, accordé en 1584 à partir de métaux tirés principalement des mines de Giromany.

Le 5 décembre 1484 le Pape Innocent IV promulgua la fameuse bulle Summis desiderantes affectibus qui amena les deux Inquisiteurs Heinrich Kramer et Jacques Spenger à rédiger le Malleus Maleficarum véritable traité sur les moyens de lutter contre la sorcellerie. Dans les Pays Rhénans va alors se produire une vaste chasse aux sorciers et aux sorcières qui va durer jusqu'au 17e siècle. Ensisheim, en tant que bastion de la Contre-Réforme, va connaître plusieurs procès en sorcellerie comme en témoignent les archives ainsi que celles de Rouffach ou de Bergheim. La chronique du franciscain Malachie Tschamser nous apprend que le 9 décembre 1594, 7 sorcières furent brûlées à Ensisheim.

Alors que la Réforme protestante allait gagner de nombreux territoires et villes libres en Alsace, Ensisheim et les possessions contrôlées vont rester catholiques suivant le principe Cuius regio, eius religio. Le pouvoir judiciaire de la Régence et les tribunaux ecclésiastiques permettaient de lutter contre la sorcellerie mais aussi contre la propagation de la foi réformée.

Le 16e siècle va aussi être marqué par les soulèvements des Paysans, mouvements de protestations contre les féodalités laïques et ecclésiastiques. Déjà en 1493 un mouvement de révolte conduit par Hans Ulmann et Jacob Hanser se développa dans les environs de Molsheim et de l'Ungersberg avec des revendications pour plus de justice sociale. Ce mouvement, appelé Bundschuh, prit pour emblème le soulier à lacets en opposition aux bottes portées par la noblesse. Ce complot, surveillé de près par la Régence, fut réprimé et les meneurs furent exécutés. Mais à partir du début du 16e siècle un mouvement de plus grande ampleur, sous la conduite de Joss Fritz, prit naissance dans le Rhin Supérieur et gagna la Basse-Alsace avec comme chef charismatique Erasme Gerber, un tanneur de Molsheim. Craignant une contagion de cette révolte sur ses terres, le duc Antoine de Lorraine va réunir une armée de mercenaires, forte de 12000 à 15000 hommes, et écraser cette révolte dans les environs de Saverne en mai 1525, faisant, selon les sources, entre 6000 et 20000 morts. Erasme Gerber fut capturé et pendu. Un deuxième engagement des troupes lorraines avec l'appui des forces réunies par la Régence va avoir lieu à Scherwiller, le 20 mai 1525, tuant entre 4000 et 6000 personnes. Pour servir d'exemple, la répression organisée par les autorités judiciaires de la Régence fut particulièrement cruelle.

Pendant la guerre de Trente-Ans (1618-1648) Ensisheim fut tour à tour investi et parfois dévasté par les Suédois (1632, 1633), les Impériaux (1634), les Français (1635, 1639), les Lorrains (1635), les troupes de Bernard de Saxe Weimar (1637-1638). Après les traités de Westphalie et l'annexion de fait des territoires contrôlés par le Baillage de Haguenau et la Régence, Ensisheim fut un temps le siège du Conseil Souverain d'Alsace avant son transfert à Vieux-Brisach puis à Colmar en 1698. De capitale des Vorlande la ville va devenir un paisible chef-lieu de canton qui connaîtra néanmoins un essor économique important lié à l'extraction de la potasse à la veille de la première Guerre Mondiale. Épargnée pendant la guerre 1914-1918, la ville fut gravement bombardée pendant la campagne 1944-1945.

Bruno Meistermann

Bibliographie indicative

Gouvernés et gouvernants en Haute-Alsace à l'époque autrichienne : Georges Bischoff 1982

Histoire de la ville d'Ensisheim : M. Merklen curé d'Ensisheim 1840

Geschichte der Reichslanvogtei im Elsass : Joseph Becker : 1905

Annales de Bourgogne année 1968

Annuaire de la Société d'histoire sundgauvienne : Ensisheim : H. Reinhardt : 1949-1951

Reproduction : lithographie Merian Topographia Alsatiae 1663

Nos plus belles randonnées en Alsace

Nos plus belles randonnées en Alsace

Écrire commentaire